04. the winding road(険しい道程)

理想は理想、夢は夢のままに終わるのがいいのだろうか。

リテール歴一〇九八年晩夏。レルシアの血族、ラナの尽力を受けてアリクシアの勢力はその影響力を伸ばしつつあった。協会レルシア派上層部と一般的な信者との思想の乖離が明らかになり、徐々にレルシア派から離れていくものが多くなりつつあった。ちょうどその狭間にアリクシアの勢力が生まれ、そこにレルシアの教えを見出したものが流れてきた。

時代はアリクシアたちにとって追い風だった。

「ここまで無事に過ごせたのはやはり、運がよかったのでしょうね」

アリクシアは感慨深げにと息を漏らしながら呟いた。

「そうですね」ラナだ。「これまでに出来た新教派は半年と持たずに消されてきたことを考えると、丸二年に渡って無傷で過ごせたのは奇跡でしょう。それもアリクシアさんの人望によるもので、協会としても手を出しにくいのでしょう」

「……ですが、ここまで大きくなってしまいましたから、協会ももう見て見ぬふりは出来なくなる。わたしたちの存在を黙認し続けることは自らの存在を否定することに……」

それだけアリクシアの思想とレルシア派の思想は酷似、というよりはむしろ同一と言っても問題はないだろう。違いはただ一点のみ、俗世の魔物とも言うべき金に信仰心を奪われてしまったか否か。それしかないのだ。

「アリクシアさまこそ、協会を背負って立つべきです!」

アリクシアがこの活動を始める前から懇意だったマリエルは言った。

「……そうなれたらどれだけよいでしょうね……。協会の悪習を払拭し、健全なものへと立て直す。しかし、教皇を選出する立場の枢機卿がレルシア派に占められているのではどうにも出来ません。信者の声もそこまではとどかないのです」

「でも……」マリエルは哀しそうな表情をした。

「枢機卿団に食い込むためにはこれまで以上の影響力を持たなければなりません」

しかし、それは両刃の剣。現状においては協会はアリクシアたちの勢力を黙認している。だが、これ以上拡大し影響力が今以上に大きくなったとしたら、“狩り”を始めるだろう。黎明時代の“精霊狩り”ような蛮行には及ばないだろうが、確実に。

「現状を変えなくとも、いずれわたしたちはそれだけの影響を行使できるようになるでしょうね。ですが……、そうなる前に……」アリクシアは言葉を切った。

行く末の予想はついている。自分が協会トップまで上り詰めることはない。アリクシアが多くの人たちを引きつけようとも、協会中枢部を味方につけられなければ途中で舞台を去るほかない。協会はアリクシアたちの力だけでどうにか出来るほど小さくはなかった。

「……これからどうしていきますか?」ラナは言った。

単純明快であり、同時にとても答えにくい問い。アリクシアは沈黙し、真剣な眼差しだけをラナに向けていた。このまま時が過ぎていけば、近い将来に必ずレルシア派と衝突する。それはもはや時間の問題で避けようのないことは明らかだ。

けれど、その衝突が協会の行く末に一石を投じることになる。

「このまま行きましょう」

「……そうですね」ラナは賛同を示した。「ですが、このまま急速に拡大していくのは危険だと思います。もはや、“アリクシア派”は水底に沈んだ碇ではなく、水面にさざ波を起こさせるそよ風。協会にはやがて混乱を呼び込むだろう嵐の予兆なのです」

「……予兆は予兆のうちになくしてしまえ。……それが協会のやり方でしたね……」

アリクシアの呟きにラナは頷いた。

「……ですが、今更、出した剣を収めるわけにはいかないようです。もし、そのようなことをしたら、わたしたちに付いてきてくれた人たちへ裏切りです。それに――向こうがその気ならば受けて立たないわけにはいきません」

そう言うと、アリクシアは礼拝堂の入り口に向けゆっくりと歩き出した。気配を感じた。アルケミスタのこの小さな協会に嫌悪感、もしくは軽い敵意を抱いた人物がそこにいる。

「立ち聞きなどしないで、堂々と入ったらどうですか?」

「……」しばらくの沈黙。

それから、ドアがゆっくりと開いた。

逆光になり、真っ黒い影が見える。誰……。コツコツと乾いた靴音が礼拝堂に響く。

「お久しぶりです、アリクシア」黒い影は唇を開いた。

「……スティンリー……。何をしにこんなところまで来たのですか?」震える声でアリクシアは言った。「……あなたはわたしたちを裏切り、見捨てたのですよ。それが、どの面を下げてわたしの前に現れたのですか!」

一〇九六年、いわゆるアリクシア派の設立の時にいた男がスティンリーだった。アリクシアの心意気に感銘を覚え様々な面で尽力してくれたはずだった。しかし、ある時、スティンリーはレルシア派に寝返った。金に目が眩んだという噂だが、真相は判らない。

「協会の意向を伝えに来ただけですから、わたしがどの面を下げていようと関係ありませんよ。あなたに対する私情など欠片も持ち合わせていません

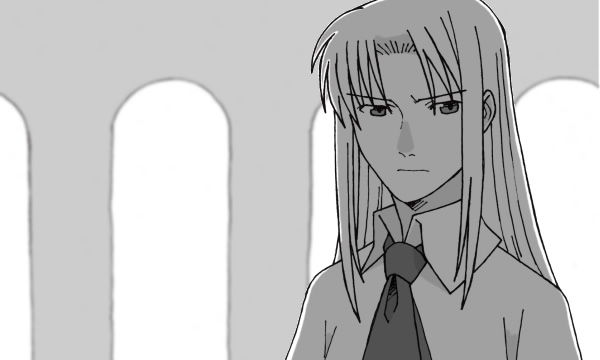

感情の消え失せた硬い表情で言われると、腹立たしい。アリクシアは奥歯を激しく噛みしめて、スティンリーの冷たい表情を睨み付けた。

「帰りなさい。あなたの顔など見たくありません!」

「見なくても構いません。わたしは言づてに来ただけですから。聞いていただければ全く問題はないですので。……協会はあなた方の存在を認めません。あなた方が活動することにより、協会内の秩序が乱されています。本来、“ただ一つ”であるべき、協会の教えを故意に歪曲し流布することはやめていただきたい」

アリクシアの行動は協会上層部には理解不能のようだった。アリクシアはおかしな啓蒙活動をしているつもりはなく、全くもって普通のことをしているに過ぎないつもりだった。

「もとの協会を取り戻したいだけです。それだけのためにわたしは行動します」

「わたしたちの協会のどこが“もとの協会”ではないと仰るのですか?」

しばらく、二人は目を合わせ不穏な空気を醸しながら黙りこくっていた。聖職者でありながら、世俗的なことにどっぷり浸かってしまったものたちには協会が腐敗臭を漂わせ始めたことに気が付かないのだろうか。

「ご自分でお判りになりませんか?」アリクシアはさめた眼差しを男に送った。「あなたはかつて、わたしたちと行動を同じくしたのですよ。道を違えたとしても、わたしたちが何をなさんとして集まったのか、あなたは判っているはずです。知らないなどとは絶対に言わせません!」

「……ええ、それは存じ上げています。ですが、あなたこそお判りになりませんか?」

スティンリーの言わんとしていることなど、聞き返されるまでもなく判る。協会に波風を立てるなと、これ以上、活動を続けるとその先のことは保証しないと。つまり、その短い言葉の中にレルシア派のあり方に異を唱えるものは排斥するというニュアンスが込められている。実際問題として、協会はそこに生まれた教派の存在を基本的に認めない。かつて生まれた多くの教派は時の多数派によって潰されてきたのだ。

そう考えると、アリクシアの心中も穏やかではない。

「――これが最後の通告です。よくお考えになってください。それでは」

凍り付いたように動かないアリクシアに一礼をすると、スティンリーは踵を返し、来たときの様子とは裏腹にしっかりとした足取りでアルケミスタ教会をあとにした。

*

「……そろいもそろってふぬけ揃いだな。期成同盟ってのは、ウィズ?」

サムは河原でゴロンと横になって呟くように期成同盟の感想を述べた。問いを投げかけられたウィズはサムの傍らに立ち、川の流れを目で追っていた。サムの言うことをウィズは否定できない。来るべき戦いと訓練を続けていくと、その能力の低さが明らかになっていくのだ。それでも、訓練を始めた頃のまとまりのなさは解消されつつあり、軍としての体はある程度なすようにはなっている。

「国がないとはいえ、協会が君臨してきましたからね。ちょうど、協会の軍が外敵から俺たちを守る役目を果たしてきたわけですし、ガーディアン対協会軍以外の戦いなんてのはここ十何年もありませんでしたから」

「そんなの、言い訳にはならねぇぞ?」サムはひょいと顔を横に向けた。

「言い訳ではありません。事実を述べただけです」

「事実か……。じゃ、その事実を覆せねぇとどうしようもねぇってことだ。そろそろ、迷夢のやつも苛々してきたようだからな。いい加減にまともに動けるようにしておかないと、ぶち切れられるぞ」

真剣にと言うよりはむしろ、嬉々とした表情でサムは言った。多少の余裕はあるようだから、本気で悩まなければならないレベルよりはましらしい。

「――ぶち切れたら、どうなるんですか?」

「司令部がキレイさっぱりなくなって、更地になるだろうな」

笑えない。迷夢という人物をある程度知っているウィズとしては笑えるどころか、背筋に寒気を感じてしまうほどだ。おそらく迷夢が怒ったら、この街全体が木っ端微塵だ。

「……何が更地になるって? サム?」

す〜っと絶妙のタイミングで迷夢が現れた。神出鬼没で、油断しているときに限ってどこからともなく現れる。そのイメージがサムとウィズにとっての迷夢だった。

「司令部が、だよ。てめぇを怒らせたら、何もなくなっちまうってこと」

「あ〜、そりゃそうよ。だってあたしは本気なんだもの。キミたちが全力を出し切ってくれないなら、それなりの報いがあるってもんよ」

笑いながら迷夢は言うものの不穏でしようがない。迷夢なんてものは笑いながら、平気で攻撃魔法をぶっ放す輩だと思っている。実際にケラケラと軽そうな雰囲気を持ちながら、とんでもないことをしでかしてくれる。

「……それなりの報い、ねぇ? ま、てめぇが手を下す間でもなくあれなんだろうがよ?」

「まぁ、このまま行けばそおなるでしょうねぇ……?」

迷夢は意味深な色をたたえてウィズを見やった。期成同盟を一国の軍隊としてとらえると最低ランクの部類にはいるし、まとまり具合についてはの野盗に毛の生えたようなものだ。それを軍として成り立たせ、二百年あまりリテール協会と抗争を続けてきたトリリアンのガーディアンと渡り合わせなければならない。勝利できないにしろ、最悪、ドローにまで持ち込まなければならない。

「――キミたち、大丈夫?」迷夢は悪辣に笑みをたたえる。

正直なところ、迷夢一人きりでもトリリアンなんてぶっ潰す自信はある。それどころか、おつりが来る。それを敢えてしないのは迷夢なりの目的があるからに他ならない。エスメラルダを王国としてしっかりと復活させること? 正直、そんなことはどうでもいい。そんなのは目的を果たす際に生まれてきた副産物のようなものだ。そんなことを言ったら、また面倒くさいので迷夢は何も言わずに黙っているのだ。

「ま……、大丈夫ではなくとも、何とかなるだろうよ?」

サムはやはり、草むらに寝転がったままで迷夢の顔を見上げていた。

「……。どさくさに紛れてスカートの中を覗くな!」迷夢はサムの顔を踏んづけた。「あんまりおいたが過ぎると、久須那に喋っちゃうけど、いいのかしら?」

迷夢は目を細めて、意地悪に微笑む。

「大丈夫、てめぇは喋らねぇよ。そう言うやつだ。てめぇは」

「ふ〜ん?」

迷夢はどうしてやろうかと複雑な色を瞳にたたえていた。その間、サムと迷夢はじっと見つめ合い、互いの腹の奥底を探り合っているようだった。そこへ、黙りっぱなしだったウィズが口を挟み込んだ。迷夢が期成同盟の去就に注目し、口出しをするようになったあたりから、一度は尋ねてみたいことだった。

「迷夢さんはどうして俺たちのためにここまでしてくれるんですか?」

「うん? 自惚れるんじゃないのよ。別にあたしはキミたちのためにやってる訳じゃないんだけど」アッケラカンと、軽い様子で迷夢は言った。「ま、ここしばらくは妙に平和で退屈すぎたから、ただの退屈しのぎのつもりだったんだけど……」

そこまで言って迷夢は意味ありげに瞳をくるりと閃かせ、ウィズを横目で見た。

「……何か企んでるぞ、そいつ」小声でサムが言う。

「あら? 企んでるなんて、人聞きの悪い」それから迷夢は腕を組んでひとしきり考えると喋り出した。「しゃあないわねぇ、隊長どのお二人には特別に教えてあげようかしら? でも、あれよ? あたしがいいと言うまで他のヒトに言っちゃダメよ。もし、喋ったらその時は……」迷夢はイヤらしくニタッと微笑んだ。「まあ、いいや。それじゃあ、お戯れはお休みにして作戦会議といきましょうか?」

何かワケでも話し出すのかと思っていたら、唐突に、迷夢は作戦会議を始めると言い出した。サムは驚いた様子も見せなかったが、ウィズは目をまん丸くした。

「こ、こんな草原で?」ウィズが素っ頓狂な声を上げた。

こんな開けた場所で作戦会議だなんて、ふざけるにもほどがある。

「そう」迷夢はきっぱりと言い放った。「いいじゃん、別に。大した作戦なんか初めからありゃしないんだから。……もとい、素晴らしい名案があるのよ」

と、大きな身振り手振りを交えて喋るときは何かを企んでいる。しかも、瞳をランランと輝かせて訴えかけているところがさらに怪しい。

「……なぁるほど、そお言うことか……。なら、さっさとやっちまおうぜ?」

サムもフツーとは異なる何かに気がついた。同時にウィズも気取ったようで、サムと目を合わせて互いに頷きあった。それから、サムは上半身だけを起こした。

「さて、今後だが、小細工はなしだ。一気にトリリアンの本拠を叩く」

「やっぱ、そうなるかしらねぇえ? じゃあ、どうやって鉄壁の防御を崩すかっ」

迷夢はピッと指先でウィズを指し、口元をニンと弛めて瞳を煌めかせた。

「え? 俺ですか?」虚を突かれて、ウィズはしどろもどろになった。

「そう、“俺”です」くすくす。「だって、キミが一番“ここ”で長いのよ? 地勢的なこと彼らの好きそうな戦術を総合的に考えて作戦を立てるのに最も適した人材はキミしかいないでしょ? アズロ・ジュニアくんはこの草原にはいないんだし」

「はぁ……」ウィズは気の抜けた声を出した。

「何、だらけた声を出しているのよ。はい、考えた、考えた」

そうは言いつつも迷夢も気合い十分にはどう見ても見えない。迷夢もはっきりとは雰囲気には表さないものやる気はないらしい。ともかく、“何か”をやり過ごせたらそれでいい。そう言った空気がありありと感じられる。

「――あんな連中は屁でもねぇだろ? 作戦なんて上等なものは必要ねぇな」サムはちらりと迷夢の様子を確認し、さらに続けた。「実力行使あるのみ。ま。正直いやぁよぉ、トリリアンごときを相手にするのに天使さまのご助力なんて必要ねぇぜ。ウィズと俺がアルケミスタの本陣を叩けば一撃だろ? な?」

大口を叩く。無論、サムが本気で言ってるのではないと判っているはずなのだが、ウィズはいくら何でもそんなことが実現してはたまらないと気が気ではない。でも、この場面では“できない”とは言えるはずもなく、はったりでも大言壮語をかまし、できそうでなくともできると言わざるを得ない。

「……楽勝ですね、もちろん

言葉こそ震えずにまともに出せたが、内心はびくびくものだった。

「ほ〜。さしものあたしもキミがそこまで言うとは思わなかった」迷夢は妙に感心したような色めいた眼差しをウィズに向けた。「今までって、なよっとした印象が強いからさ、大丈夫なのかなぁ〜ってちょっと不安だったんだけど、今日のキミってカッコいいじゃない。で、どう楽勝するつもりだったのかしら?」

流石にそのまま流してくれるほど迷夢も甘くはない。迷夢は不穏ににこやかな笑みを浮かべながら、ウィズの肩をぽんぽんと二度叩いた。答えるまで追及するするつもりでいるらしい。そんな様子を見て、サムは何となく微笑ましく思えた。

「え〜と、そうですね……。まずはアルケミスタに通じる街道を封鎖。各地区からの増援をブロックし、トリリアンの総元を孤立させます。あの街は元々が田園集落ですし、開けっぴろげで立て籠もるのに適してはいませんから、一気に攻め落とします」

これだけを聞いていたら、各地で起きるトリリアンの暴挙は放っておいてもいいのかと言いたくなるが、迷夢は敢えて突っ込まなかった。迷夢的には決戦に向かうに於いて、そっちの方は協会軍に任せてしまう魂胆でいるのだ。期成同盟をトリリアンの本山を潰すことで浮上させるつもりだから、それまでの短期間は他のことに戦力を割くべきではないと考える。それに対処を避けられなくなってから動いても、戦力の派遣を間に合わせるだけの自信と根拠が迷夢にはある。

「それは、いつ?」瞳を煌めかせウィズに詰め寄る。

「え〜、六日後……かな?」

「よしっ! じゃ、六日後に総攻撃を仕掛けようっ! 決定! じゃ、後は任せた」

言いたいことだけを言いのけると、迷夢はバッと翼を広げて上空に舞い上がった。そこから先は全く後ろを振り返ることもなくものの見事な一直線でどこかに消えてしまった。

「……本気ではないですよね? 迷夢さん……」

立ち尽くし期せずに迷夢が空の染みになるまで見送って、ウィズは視線を下に向けた。

「作戦の内容はともかく、本気だろうぜ。色んな意味でよっ。さて、出撃が六日後ってなら、のんびり油を売ってる場合じゃぁねぇなあ。帰るぞ、ウィズ」

サムは転がったまま両足を振り上げて、戻す勢いで立ち上がった。

「え? いや、あの……。敵か何かが草むらに潜んでいたから、それを惑わすための作戦会議じゃなかったんですか?」ウィズは慌ててサムに尋ねた。

「……いいや、迷夢の常套手段だな、ありゃ」それから、サムはちらりと見やり、ウィズが思考停止に陥っているのを見て続けた。「言質を取って後には引けねぇようにするんだ。迷夢の記憶力はすげぇからな。珈琲をいれるのに使った豆の数まで覚えてやがる。――ま、早い話がてめぇが六日ごと言っちまったから、六日後の出撃は確定だな」

サムは笑いながら、放心するウィズの肩をポンポンと叩くと。ポケットに左手を突っ込んでのんびりと歩き出した。エスメラルダ期成同盟とトリリアンの互いの存在をかけた戦いがもうすぐ始まろうとしていた。

*

スティンリーの通告から半年と経たないその年の冬、シメオンから程近いメリアルの街で公会議が開かれた。このメリアルの公会議は紀元後に開かれた公会議の中でもいわゆる“天使逆召還決議”の公会議に次ぐ規模。当時のエスメラルダの版図はもとより、リテール全土から聖職者たちが集まって、新しく立ち上がりつつある“教派”の断罪にかかった。

「やはり、アリクシアはやりすぎたのですよ」

「おかしな気を起こさずに大人しくしていればよかったのです。地位も人望もおありだったのに、何をこれ以上求めようとしたのでしょうか……?」

「わたしたち凡人にはさっぱり判りませんな」

議場にいる人たちのひそひそ声はやまない。アリクシアに憚ることなく、憶測を語り合う。しかし、大半のものはアリクシアが何を望み、何をなそうとしていたのか知っている。彼らはアリクシアの目指す理想の協会像を知りつつも、行動を起こすことなく、協会に迎合し、それどころかアリクシアの心を踏みにじった。

「皆さん、静粛に」

議長が声を張り上げると議場は水を打ったかのように静まりかえった。既に裁定など決まっている。会議などと言うのは形式に過ぎず、協会主流派に異を唱えたものの末路は論議することなく決まっている。

“リテール協会からの除名、追放処分”

しかし、ここまでのことをする必要があるのだろうか。所詮、大きな勢力になりつつあるとはいえ、アリクシアの作った集まりはレルシア派の勢力には遠く及ばない。まだまだ、吹けば飛ぶような将来には自然消滅してしまうかもしれないような教派のどこを揺るぎない土台の上に構えられたレルシア派が恐れる必要があるのか。

「リテール協会アルケミスタ教区長・アリクシア」

「はい……」

アリクシアはスッと物音を立てることなく優美に立ち上がった。

「メリアル公会議の裁定を発表する。アリクシア派は異端と認定する! 本日、これよりアリクシア派に同調するものは異端と見なし、除名処分とする。アリクシア派教主、アリクシアはその責により、協会を除名、追放処分とする」

衆目の眼差しが突き刺さるように痛い。哀れみ、嘲り、様々な思いを含んだ視線がアリクシアを見つめていた。ただ、その数々の視線の中に今日のことを“自分のこと”として見ているものはどれだけいるのだろう。

「……何か、意見はあるかな?」

あっても聞きもしないのだろう。自らの安寧を守ることが目的なのだから。アリクシアが何を言おうとも聞く耳など持たずにどこかに流れていくだけ。それでも、アリクシアは一つだけ言いたいことがあった。

「わたしと志を同じくすると表明するものたちを追放するだけですむのでしょうか?」

アリクシアは裁定を下したものたちを見据え、簡潔に言った。

「……すまないかもしれませんね」

返事をしたのはいつの間にかレルシア派のナンバーツーにまで上り詰めた男・スティンリーだった。計算高く、全ての物事が自分の手のひらの上で動かなければ気が済まない男。かつて、アリクシアと共に理想の協会を語った男なのだ。

「表面上は何食わぬ顔をしていても、腹の中では何を考えているか判らないですからね。……しかし、それでも黙っていればよいとしましょう。わたしにも内心の自由まで侵すつもりはありません。ただし……」穏和に見えていたスティンリーの身にまとっていた雰囲気が刺々しい敵意が満ちたものに変わった。「今後、あなたのような方が現れれば、追放などと言う軽い処分などですませたりはしません。――これはあなただからだ、アリクシアっ! あなたでなければ、こんな寛大な措置はあり得ない」

アリクシアは声を荒らげるスティンリーをどこか冷めた眼差しを見つめていた。

つまり、アリクシアはアリクシアだから手を出さない。ハーフエンジェルにして、ハーフエルフ。そんな魔力的に危険な人物と渡り合えるだけの戦力は協会にはない。或いはアリクシア派を名乗ったものたちの反抗を恐れたのかもしれない。アリクシアは彼女を慕って集まった仲間や反レルシア派的な気持ちを持った人たちのカリスマなのだ。そんな人物を下手に処刑し殉教者として祭り上げられてしまうより、追放し地方に流した方が幾分ではあるが、ましなのだ。いつか、来るべき日に協会とは縁のないものにでも暗殺させれば、協会に何ら影響が及ぶことはない。

あとはアリクシアがこの場で大人しく従ってくれることを祈るのみ。

「――それがあなたたちの善意なのですね……」落胆し協会への希望を失ってしまったかのような切なさをアリクシアは漂わせていた。「……そんな形だけの善意、……自分たちの都合だけを考えた偽りの善意の行く先など知れています」

アリクシアは言葉を切って会議場をゆっくりと見渡した。

「今一度、“協会”の何たるかを考え直してください。この……公会議は一里塚なのでしょう。今ならば、まだ、間に合います。引き返しましょう。引き返してかつての協会を取り戻さなければ……。この道の行く先には――」

「アリクシアを連れ出せ。そして、協会に近づかせるな」

自分の言葉、してきたことはレルシア派の石頭どもには届かないのだろうか。協会をレルシアの目指した本来のあるべき姿に戻していきたいだけなのに、それはもう叶うことのない夢になり果ててしまったのだろうか。

アリクシアは立ちつくし、番兵が寄ってくるのを気にもとめずにいた。

「協会は……わたしの知る協会ではなくなってしまったのですね……」

一際、淋しそうにアリクシアは呟いた。そして、アリクシアは連れられて行く。公会議場を出され、メリアルに来てからの宿と決めた小さな宿に。ここも明日早朝には引き払い、シメオンの近隣に来るどころか、シメオン大聖堂に立ち寄ることも二度とはないのだろう。

「お師匠さま、わたしの考えは間違っていたのでしょうか……?」

アリクシアは自らの心に問い掛けた。レルシアの影を追い求め、誤った道、袋小路にはまりこんでしまったのだろうか。自分の目指した道は本当に正しいことだったのだろうか。おそらく、一部は正しく、同時に一部は間違っていたのだろう。

「……だから……言いましたよ――」

聞き覚えのある声に振り向くと、いつの間にかラナが腕を組んで戸口に寄りかかるように佇んでいた。アリクシアに気取られることなく、まるで東方にいるという忍びのように。

「本気なのか、と」

ラナは背中を柱に軽く押しつけ反動で柱から離れ背筋を伸ばすと、腕を組んだままアリクシアの方へと足を向けた。コツコツと乾いた靴音が響く。

「――本気のつもりでした……。ですが、いざ、このようなことになると決意の甘さが滲んでくるような気がして。ふぅ」アリクシアは肺の空気を全てはき出してしまうかのような深いため息をついた。「……こうなるだろうことは初めから予想していたのにね……」

「では、ここで終わりにするんですね」

ラナは遠慮など微塵もすることなく冷たく言い放った。アリクシアに協力を求められてから二年数ヶ月と経っていない。その中で、信者に対して大きな影響を与えただけでなく、協会に異端査問会を開かせるだけの勢力にまで成長するとは予想していなかった。もっと、時間をかけてゆっくりと進むことができたら、こんな展開はしなかったに違いない。

「アリクシアさんは本気です。こんな中途半端なところでやめるはずはありません」

アリクシアの傍らに控えたマリエルが言った。今年の晩夏に同じようなやりとりをこの三人でしていたような気がする。一度振り上げた剣をただ降ろすわけにはいかないのだと。このままどこかに行きひっそりと暮らすのも悪くはない。けれど、投じた石は小さな波紋すら残せないでいるというのに、このままも表舞台から去ってもいいのだろうか。

アリクシアは目を閉じてじっくりと考えた。

「……そうですね。マリエルの言うとおりです。こんなところでは終われません」

「では、どうなされるおつもりですか?」

ラナは物事のはじめから助言を与えることはなく、必ずアリクシアやマリエルに考えさせた。自分たちで行く道を選ばせ、そこに助言するのがラナのやり方なのだ。

「……新しく宗教組織を立ち上げましょう」

アリクシアは決然と言い放った。後の世に深い禍根を残そうとは夢にも思わずに。

文:篠原くれん 挿絵・タイトルイラスト:晴嵐改