06. the great battle ?(天下分け目の大決戦?)

シルトは仲間たちをぶん投げて、一路、学園を目指した。もはや、脇目を振ることもなくその学園長たるジャンルークを目標としてひた駆ける。昨日、今日と方々を探し回った結果、そこしか考えられなくなったというよりは迷夢と悪戯合戦をしたことで、記憶の奥底に埋まっていた金の鉱脈を掘り当てたのだ。つまりは一昨日、ジャンルークと遊んでいた。そして、その時までは首か下げたペンダントにアミュレットがきちんとくっついていたことを思い出した。一度、ペンダントトップをキュッと握って、魔力を解放したことが記憶の淵から甦ったのだ。

まさに迷夢様々。あれがなければ五里霧中でさらに闇の中。けど、ありそうな場所が判ったからと言って解決になってないことはシルトも判っていた。きっと、あるだろうけど、ジャンルークが拾っていたとしたら、一筋縄ではいきそうにない。

「……はげ爺……、返してくれるかな……」

と、ちょっぴりドキドキ。けど、学園を目掛けて走ってるうちに持ち前の超楽観的思考でそんな杞憂はどこかに吹き飛んでしまった。学園の門をくぐる頃にはすっかりいつものシルトだった。

「ジャンルークぅ! どこにいるのぉ? ワタシの声が聞こえたらお返事してぇ!」

捜すよりも先にシルトは大声を張り上げた。

瞬間、教室の窓が一斉に開いて、生徒たちが顔を覗かせた。

「あっ、シルトちゃん!」誰かがシルトを指さしながら、名を呼んだ。

シルトは学園の有名人。ちょくちょく、顔を出しては学園長のジャンルークと遊んでいくのは周知の事実。教頭は生徒に示しが付かないと頭を抱え、教師たちはシルトが現れると生徒たちをなだめるのに苦労する。一部の教師は俄然やる気を出して、シルトを応援し、生徒たちは授業が潰れると大喜び。当の学園長は……?

腰の後ろで手を組んで、颯爽と……ではなく、物腰静かに現れた。

「ジャンルーク!」嬉しそうな顔色でシルトはジャンルークに駆け寄った。「あの……、ジャンルーク。このくらいの大きさの」シルトは両手で円を作って見せた。「丸くて黒いクリスタルのはまってるペンダント……どこかで見なかった?」

説明に困ってシルトはちょっぴりまごまご。ジャンルークは微笑ましげにシルトを見詰める。

「シルトの探し物はこれかな?」

ジャンルークは大きな手のひらにペンダントトップを乗せてシルトに見せた。

「あっ! ありがとう! はげ爺!」思わず、口をついた。

「はげ爺?」ジャンルークは瞬間、瞳を怒りの色に染めた。「……余計なことを吹き込んだのは……セレスだな……。謝るまで、返してあげない」

「うわ〜ん、返してよぉ。それ、ないと、ワタシ、消えちゃう。シメオンに帰りたくないっ!」

まるで、子猫をじゃらすかのようにジャンルークはペンダントトップを取り上げた。シルトはペンダントトップを握ったジャンルークの右手を追って飛び跳ねるも、軽くあしらわれてしまう。二百年以上もの時間を精霊核として生きてきたと言っても、シルトはまだまだおコちゃまなのだ。

「――返して欲しかったら、自分で取り返しなさい」

すでに、どちらが子供なのか判りはしなかった。ジャンルークは童心に返ってしまったのか、シルトと遊ぶ気満々だった。一方のシルトはそれどころではないはずなのに、すっかりジャンルークの手管にはまってしまったようだった。

「や〜ん。そんなこと言わないで返してよぉ」

シルトは叫ぶ、ジャンルークは逃げる。シルトは追い、ジャンルークは学舎に飛び込んだ。

「うわぁあ〜〜ん。そんなのないよぉ〜。折角、見つけたと思ったのにぃ」

シルトは土足のまま学舎に立ち入り、ジャンルークの姿を捜す。けど、すでにジャンルークはシルトの視界に入らない場所まで逃げおおせたようだった。

「ひっ、ひっ……」手の甲でこぼれ落ちる涙を拭いながらシルトはトボトボと歩く。「ジャンルークの意地悪ぅ……」しょげかえる。

それでもシルトは諦めずにジャンルークの姿を探し求めた。一階の廊下をず〜っと歩いて、階段を登って、二階の廊下。と、学園長室のドアが不自然に開いてるのがシルトの目に入った。

「……?」シルトは目をこすって、もう一度、よく見てみた。「?」

それはまるで“入っておいで”とシルトを誘っているかのよう。ジャンルークは整理整頓、お片づけがモットーの人だから、中途半端にドアが開いてるなんてあり得ない。シルトは不審さを感じながらも、そっと外側に開いたドアの陰に身を隠して、部屋を覗き込んだ。

誰もいない。シルトはドアの影からするると身を乗り出して、学園長室に入り込んだ。

「あれ〜?」キョロキョロと見回してみるけど、やはり誰もない。

となれば、シルトは大胆になって学園長室を我が物顔で歩き回る。もしかしたら、机の上に置いておいてくれているかもしれないと淡い期待を抱いて、広い机に歩み寄る。が、小さな期待は水晶玉を落としてしまったかのように粉々にされしまった。

「う〜〜。もぉ、あまり時間がないのにぃ、ひどいよぉ。……あ」

シルトは自分が入ってきたのは違うドアが開いているのを見つけて、そっちに向かった。事務用の机がたくさん並んでいて、職員室だ。シルトは少し遠慮がちに戸惑っていると、一人の先生が歩み寄ってきた。シルトは“怒られる”と一瞬、思って目を閉じて身を強張らせた。けど……。

「――シルトちゃん。学園長が校庭で待ってるから、すぐに来いって言っていたよ」

「ホント?」パッと目を開いて、キラと瞳を煌めかせる。

「ホントよ。昨日の続きで勝てたら……って、いないし……」

シルトは声をかけてくれた先生の話を最後までは聞きもせず、職員室を飛び出していた。

*

一方、その頃。デュレとセレスは二足遅れで学園にたどり着いた。と言って、二人ともすでに卒業生、しかも、今は授業中の時間だから、正面を切って乗り込むのはどうもはばかられる。ついでにセレスは学園長が苦手なのだ。学園には来たもののセレス気が進まない。

「にゃぁあ」セレスは頭を掻きむしった。「……はげ爺には会いたくない」

本音を漏らす。そして、ピンといいことを思いついたのか、セレスは職員用玄関に走った。

「セ、セレス。どこへ行くんですか?」

「うん? 事務局、事務局。とりあえず、聞いてみよっかなって。どうせ、シルトだもん。派手にやってると思うからさ。学園の辺境とも言える事務局でも居場所を知ってるんじゃないかなと」

「……そんなに、学園長や職員室はイヤですか?」ちょっぴり面白そうにデュレは問う。

「イヤ。だぁって、妙に威圧感を感じちゃうでしょ。どうも、苦手なのよねぇ……」

と言いつつ、セレスは事務局に入り込んでいってお話を始めたようだ。

「はぁ。まどろっこしい……」

ぶつぶつ言いながら待っているうちに、セレスが出てきてデュレの肩をポンと叩いて、嬉しそうにニコリとした。目的は難なく果たされたらしい。

「ねぇ、デュレ。シルトは校庭で学園長とかくれんぼしてるって」

セレスはデュレの背中を押しながら、校庭に足を向けた。学園長もいるけれど、シルトと遊んでいるというなら、矛先が自分自身に向かないだろうと思ってセレスは気が楽になった。職員用玄関を出て、校庭に向かうまでの間、セレスはずっとデュレの背中を押して歩いた。

「……ほ〜。どこかのクラスが陸上をやって、どこかのクラスはサッカーかしらね……? で、肝心のあたしたちの目的の御仁は一体、どちらにいらっしゃるのかしら、ね?」

セレスは額に手をかざして、ぐるりと辺りを見回した。が、見えた限りではそれらしき人影は視界に入らなかった。と、不意にセレスの眼前に丸いものが飛んできて、顔面に直撃した。

「うぎゃっ!」丸いものはしばらくセレスの顔に滞在すると、てんてんと音を立てて地面に転がる。

「あ……。ごめんなさい。手元が狂っちゃった……」

まずいものにぶつけちゃったとばかりにシルトは困惑の表情を募らせる。

「まぁた、キミかぁ! どこ見て、ボールを投げてるんだ!」

「うん! 学園長の禿頭っ!」嬉々としてシルトは言う。

「……学園長の禿頭って、あんた……。幾ら何でもそれはひどいんでない?」

セレスはちょっと同情気味にため息をついた。すると、背後から聞き慣れた声が届いた。

「しかし、セレスが学生の頃よりは十分すぎるほどましだと思うぞ」

「ひぇっ! 何で、こんなところに」

「いちゃ悪いのか。セレス?」

「いえ、全然悪くないです」セレスはブンブンと首を大きく横に振った。「ただ、その、あの。急にご登場頂くと、ココロの準備が出来ていないので、その、適切な対応はで、出来かねますぅ」

「君は昔からそうだったね。いいから、落ち着きなさい」

「はいぃ〜」セレスはがっくり肩を落としてうなだれた。

「あははっ! セレスったら怒られてるのっ!」

シルトはセレスを指さして、それこそ無邪気に大笑いをした。

「こらっ! 笑い事じゃないやい。元はと言えば、キミのせいだぞ」

「……何でも、人のせいにするのも悪い癖だったなぁ」

「あ、あの、学園長。か、過去の過ちを蒸し返すのだけは許してくださいっ」

「そうだ! ジャンルーク。アミュレット返してよぉ」

「こうまでなってはただという訳にはいかないな」

ジャンルークは心を少年の気持ちでいっぱいにして悪戯っぽく微笑んだ。腕を組んで、ちらりと空を見上げた。お天気は上々、お散歩日和。ここは元気に遊ばねば損というものだ。

「あの〜、それ、元々シルトのなんだけど、どうしてそうなっちゃうの?」

恐る恐る、セレスはジャンルークに声をかけてみた。

「……」ジャンルークは煌めく瞳をセレスに向ける。「セレスがシルトに“はげ爺”なんて余計なことを教えるからだ。それを帳消しにするにはわしを楽しませてくれなくてはね?」

「つまり、あたしが悪いってことかい……」セレスはすっかり形無しだった。

「――そうだな、条件はセレスがわしに魔法で打ち勝つこと」

「うへっ! 大変なことになったっ」セレスは思わず、後ずさった。

「うわぁ〜〜ん。セレスじゃ、絶対に勝てっこないよぉ」シルトは座り込んで大泣きをした。

「幾ら何でも、そりゃ、ひどいぞ! 絶対に勝ってみせるから、ね?」

「無理だよぉ。デュレでさえ、苦戦する相手なのに」

シルトはいよいよ号泣の域に突入にして、大音量で泣き散らす。そして、ジャンルークに取りすがった。ジャンルークが本気にしろそうでないにしろ、セレスでは勝てなさそうなのだ。

「ジャンルーク。お願いっ! せめて、デュレにしてよぉ!」

「ダメだ。勝てない相手に勝ってこそ、価値がある」

「だぁ〜! もうっ! 意地でもこの二年間の修行の成果を見せてやる」

セレスは地団駄を踏みそうな勢いで、ジャンルークを見詰めた。しかし、今の自分の実力ではちょっとやそっとでは勝ち目がない。そう思えば、歯がゆくて苛々する負の感情が湧き上がる。そうやって、変にいきり立つとますます自分を不利にしてしまうのは判っていたけど、どうする事も出来ない。さらにはデュレが追い打ちをかける。

「わたしも絶対に無理だと思います」

「どうして、どいつもこいつもその勝てないって辺りを強調するのかな?」

「だって、どうしようもないほどに事実ですから」

哀しいことにぐぅの音も出ない。実際、過去にデュレがジャンルークと手合わせした時も辛うじてデュレがスタミナで上回り勝利したくらいなのだ。デュレとセレスの実力差は歴然としていたから、このままでは勝敗の行方は自明なのだ。

「だったら、あたしにどうしろってさ?」

「学園長。せめて、セレスにハンデをあげてください。こんなすっとこどっこいですけど、勝ち目のない戦いに引き込むなんて、あまりに忍びなくて……」

「何だか、非常に惨めな気持ちになるから、そお言う物言いはよしてくれないかしら?」

セレスは意気消沈気味にデュレとジャンルークの間に入ろうとしたが、あっさり無視された。

「そうだなぁ」ジャンルークは腕を組む。「闇護符くらいならいいぞ?」

「だそうです。……セレス、これを使いなさい」

デュレは服に付いているポケットというポケットから、闇護符を引っ張り出してセレスに手渡した。パリッと糊がきいたようにキチッとしてる護符もあれば、一体いつからポケットに入ってたのか判らないくらいにしわくちゃになった護符もある。

「……キミって、歩く弾薬庫か何かな訳?」

かえって、セレスが呆れてしまうくらいにすごい枚数だった。

「言っておきますが、それ。セレスのための魔力調整はしてませんから、使い方を間違えれば自滅してしまいます。いいです事? そこら辺は気を引き締めて頂かないとどうなっても知りません」

「はい……、肝に銘じておきます」

「だいたい、セレスの肝ってのもどこにあるんだか、怪しいですし」

「いいよ、いいよ。もう、口開けば悪口ばかり。少し黙ってて」

セレスは向き直り、ジャンルークと対峙した。暖かな陽射しがジャンルークの頭を照らして、何だか眩しい。けど、そんなことを考えている場合ではない。セレスは受け取った闇護符から適当そうなものを一枚選んで掲げてみた。いつかのように護符の内容は教えてもらっていないので、何が飛び出してくるか判らない。ワクワクする反面、ちょっぴりドキドキ。

「え〜と、キャリーアウト!」

実行の合図と共に、パンパンとクラッカーが弾ける音がしたかと思うと、ピーッと紙テープが飛んでいって、最後に紙吹雪が辺り一面に巻き散らかった。

「うわっ! 何じゃ、これ?」

「あら、わたしとしたことが。お遊び用の護符を除外するの忘れました」

「ウソ?」セレスは期せずに素っ頓狂な声を上げて、デュレを見澄ました。「ちょ、ちょっと、キミさ、絶対、わざとにやってるでしょ? 絶対そうだ、間違いないっ」

「けど、まぁ、殺されるようなことはないでしょうから、それで頑張ってください」

「……キミね、完全に他人事だと思ってるでしょ?」

「もちろん。これ以上にないほど、当たり前のことを聞かないでください」

「あのね……」セレスはデュレにジト〜っと湿気った眼差しを送りつつ、手をヒラヒラ。

「ほらっ、余所見をしてたら学園長にやられちゃいますよ」

デュレは余裕の表情でセレスの後から迫り来るジャンルークを指し示した。ジャンルークは真顔だった。笑顔で“勝負だ”と言っていたから、まさか本気だとセレスは思っていない。だから、セレスは思わぬ恐怖を感じて、顔を引きつらせた。

「炎の精霊。サラマンダー。我、ジャンルークの右腕に宿り、火炎の源となれ。さぁ、セレス、覚悟はいいかな?」

そのやり方は精霊、或いは精霊核と契約したものだけが使える魔法だった。事実、アミュレットを持たなくても精霊と契約は出来るし、様々な属性の精霊たちと仲良くすることも可能だ。ジャンルークは人間の中では珍しく、ほぼ全ての精霊たちと契約をしていてその助けを借りることが自在に出来る。けど、シルトだけはデュレの元にいて、ジャンルークの力にはない。

「よくありません」

セレスはふるふると力無く首を横に振ったが、それでやめてくれるジャンルークではない。

「そうかい?」微笑みは絶やさない。「頼むぞ、フレイムドラゴン!」

刹那、ジャンルークの右手から竜の姿をかたどった炎の渦が巻き起こり、その目標たるセレスを目掛けてほとばしった。こんなものを喰らっては冗談ではない。

「い・やぁ〜っ」セレスは頭を抱えて、勢いよくうずくまった。

すると、たまたま、攻撃の直線上に乗っていたデュレにジャンルークの魔法が牙を剥く。が、デュレは全くと言っていいほど、物怖じはしていなかった。自信満々に紫の瞳を煌めかせている。

「シールドアップ」

一言、唱えるとデュレの前に透明なシールド面が立ち上がった。すると、ジャンルークのフレイムドラゴンはシールドに当たるとボワンと大きな音を立てて、容易く霧散してしまった。

「ううぅ……。イヤ。絶対にこんなのイヤぁ。何かないの、ねぇ、デュレぇ」すでに弱気。

「大丈夫です。セレス。その闇護符も数を撃てば必ずいいのに当たるはずです!」

「そんな、無茶苦茶なぁ。何が何だか判らなかったら作戦も戦術も何もあったもんじゃないよ」

ついつい泣き言も出てしまう。しかし、しっかりとデュレに釘を刺されてしまった。

「……いつも、行き当たりばったりのくせに今更、何を言ってるんですか?」

その頼りなげなセレスの姿を見ていたら、シルトはいよいよ堪らなくなってきた。半ばお遊びと言っても自分の命運がかかった戦いにこの状態じゃあんまりだ。シルトはセレスがジャンルークに一矢報いることもなくやられてしまうんじゃないかとハラハラドキドキ。どうにも落ち着かない。それくらいなら、いっそ、自分でジャンルークの相手をした方が気は楽だ。

「ジャンルークぅ。……セレスだけじゃ頼りないよぉ……」

シルトはジャンルークの傍らに走り寄るととうとう言ってしまった。

「よし、判ったっ! 助っ人を許可する。シルトっ!」

「はいっ。ぜぇったい、負けないんだから。セレス、ワタシの邪魔しないでよ?」

「にゃにぃ! 何て言い草だ。キミを助けるのにあたしがどんな苦労を……」

「……してませんね」傍観者に徹するデュレがボソリと呟いた。

「あらら?」セレスは虚をつかれて、こけそうになった。「それはひどいんじゃないの? このあたしがこんなに尽力してるってのに、『してない』だなんて」

「……セレスからしたら、そうかもしれませんが、ハタから見ると全然です」

デュレにさらりと言ってのけられると、セレスには立つ瀬がない。それでも、セレスとしては出来る限りはしているつもりだったから、誰も判ってくれないようでちょっと哀しいものがある。

「闇の精霊・シルトが命ずる」

参戦の許可を得て、シルトは大はしゃぎ。理由の如何に関わらず楽しいことになると他のことは全てどこかに吹っ飛んでしまうのだ。結果、アミュレットをなくしてみたり、周囲を大騒ぎの渦に巻き込んだりするのだけど、本人は悪気がない上に自覚なしだから余計に始末が悪い。

「あ〜あ、あんなに目を輝かせちゃって。すっごく楽しそうだね、シルト」

「何だかんだ言っても、まだまだ、おコちゃま。やんちゃ盛りですもの。身体を使って遊ぶのが大好きなんですよ。セレスみたいに♪」

「あっ、あたしみたいに? けど、ま、否定はしないな。あたしも好きだったよ」

「今も、好きっ♪ の間違いでしょ?」クスクスと微笑んだ。

「う〜、そうだけど、さあ。元気いっぱいのシルトを見るとこっちまで嬉しくなっちゃうのよねぇ。シルトから元気を分けてもらってるような気がするよ」

「――わたしもです」デュレはセレスの意見に賛意を示した。

「喰らえっ! フォビドゥンハンマー」

「って、あっ! あれの開発元ってシルトかい?」

「ええ、お遊び魔法には事欠かないですよ」デュレはにこりと微笑んだ。「何せ、闇の元締めみたいな方ですから、もう、何でもかんでも楽に開発してます」

「あっ、そう……。……さっきの紙テープ、ピーもそうなの?」

「そうですね。お遊び系はほぼ全部、シルトが開発してますね」

「……」セレスはひどく訝しげな表情をしてデュレを見詰めた。「……まだ、何か、隠してない?」

「それはもちろん、隠してますよ。使ってみてからのお楽しみです」

「あっ、そう。最悪……」

セレスはげんなり。デュレの様子から察するに渡された闇護符の中に変なのが混ざっているに違いない。けど、それだけが判ってもセレスにはどうしようもなかった。護符に書かれている梵字やエスメラルダ古語が読み解けない。使ってみるまで何が起きるか判らないのだ。

「セレスぅ〜、ジャンルークがそっちに行ったよっ!」

シルトが指を指しながら、大声で怒鳴った。セレスは闇護符を手に取る。もはや、何が出てきても驚かないぞと心を決めるが、空恐ろしい。ジャンルークに向かって飛んでいってくれるものだったら何でもいいのだけど、そうでないのも数多く混じってそうな予感がする。しかし、思い悩んでも始まらない。セレスはエイとばかりに意を決する。

「キャリーアウト! ……?」

何も起きない。しかし、魔法は確かに実行されたようで、闇護符はセレスの手から消えていた。物凄くイヤな予感がする。この妙な間は何なのだろう。デュレは判ったようで笑いを噛み殺しているようだ。どうも、ロクでもないことが起きるらしい。

と、何か空気を切る音が聞こえてきたと思った瞬間。くわ〜〜ん。セレスの頭に何かが落ちた。

「いったぁ〜〜いっ!」セレスは頭を抱えてうずくまる。

地面には直径一メートルはあろうかというタライがくわんくわんと音を立てて回っていた。

「……クラッカーの次はタライ落としかいっ! 人をバカにするのも大概にしろよっ、このっ」

セレスはやり場のない怒りの処理に困って、タライを蹴っ飛ばした。

そこへジャンルークが突っ込んでくる。セレス、絶体絶命の大ピンチ。

しかし、どうあっても一度くらいは良いところを見せなければ気が済まない。セレスは頑張った。しわくちゃになっているのや、丸まっている闇護符は投げ捨てて、表裏がグチャグチャになっていた護符を並べ替え、表をジャンルークに向けた。全部一斉に解き放てば、何か一個くらいは当たりが出ると踏んだのだ。しかし、日常的に持って歩いてる護符にジャンルークを一撃でやっつけられそうな護符が混じってるとは思えないのも、また事実。

「え〜いっ! もう、どうにでもなれっ!」

破れかぶれとはこのことだとセレス自身も妙に納得できてしまう事態だった。

「キャリーアウトっ!」

すると、ダークフレイムから始まって、シャドウカッター、ダークネススピア、果てはアルティメイト・スピアまでジャンルークを目掛けて飛んでいく。デュレの杞憂した魔力の逆流は避けられたらしい。が、ジャンルークはまるで何も起きなかったかのような余裕の表情。常人ならば、避けることも防御することも難しい。ジャンルークはニヤリと口元を歪めると、短く呪文を唱える。

険しい眼差しの中にも柔らかな温かさが感じられる。

「漆黒の闇を統べし闇の神。我、ジャンルークの心に描きし思いに応えよ。空隙に飛翔する闇の魔力をあまねく次元の彼方に吸引せよ。……サクション!」

セレスの放つ闇護符の魔法がジャンルークに届く直前、彼の前に円形の穴が開いた。サクションは空間飛翔系闇魔法の亜種であり、主に魔力を吸収する。故に雑多な魔法はものの見事に吸収されて、綺麗さっぱり跡形もなくなった。

「き〜っ、悔しいぃ」セレスは地団駄踏み踏み、あっちうろうろ、こっちうろうろ。

どうして、ここまで完璧に手も足も出ないんだろう。自分のあまりの不甲斐なさに悔しさなんてとうに通り越して、どうしようもないほど哀しくなってしまう。けど、諦めない。諦めの悪さだけには誰にも負けない自信があった。

「シルトっ! あれ、やるよっ」セレスはキッとジャンルークを睨め付けつつシルトを呼ぶ。

「ホント? ホントにあれ、やるの?」

“あれ”と言う一言で全てを理解して、ちょっぴり嬉しそうにシルトは駆け寄ってきた。そして、シルトはセレスと背中合わせに立った。

「うん、やるったら、やる! ――準備はオーケー?」

「いつでも、オーケー」シルトは答え、セレスと二人でジロリとジャンルークを睨む。

「よっしゃぁっ!」

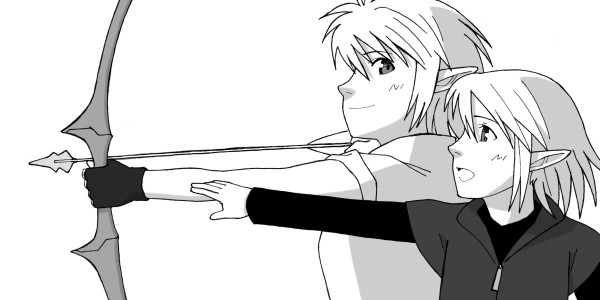

セレスはずっと肩から掛けたままだった弓を降ろし、矢筒から矢を一本引き抜いて、的をジャンルークに定めて弦を引いた。同時に、シルトは右腕を伸ばして、弓束を握るセレスの左腕と重ね合わせた。そして、二人は瞬間目を合わせると互いに頷きあった。準備完了だ。

「いっけぇ〜〜っ!」セレスが矢を放つ。

「ダークフレイムっ!」

呪縛から解き放たれたように矢は飛翔し、それに追随した黒き炎が矢にまとわりつく。矢による物理攻撃とダークフレイムによる魔法攻撃、名付けて“黒炎竜”などと臆面もなく言えてしまうのはある意味シルトの強みだった。その“黒炎竜”は魔力に実体を持たせることにより、通常のダークフレイム、射的よりも破壊力を増す上、多少防御しにくくなる。

流石のジャンルークもちょっとは感心したらしい。どう避けたらいいのか判らない様子で、ジャンルークの表情は引きつって見えた。

「うぉぉおぉぉぉおおおぉ……」

ジャンルークの叫び声と共に黒い炎が彼を包み込んだ。ジャンルークは炎にまかれ、その処理に手間取っているうちに完全に真っ黒になって、地面に倒れ込んでしまった。これには逆に、シルトの方が驚いた。幾ら勝ちたいとは言っても、ジャンルークがこんなに簡単にやられて良いはずがないのだ。シルトはトトトとジャンルークの元に駆け寄っていくと心配そうに声を掛けた。

「だ、大丈夫だった? ジャンルーク?」上から顔を覗き込む。

「なんてな」倒れていたジャンルークがムクリと何でもないように起きあがった。「あの程度でわしを倒せると思ったのなら、二人ともまだまだ甘いぞ。……しかし、久々に遊んだな? セレス? シルトも交えてなかなか楽しませてもらったぞ」

ジャンルークは何だかんだと言いながらも非常にご満悦のようだ。しかし、セレスには……。

「が、学園長には遊びかもしれないけど、あたしには真剣勝負だったんよ。そこんところ、判って頂かないと、やってらんないわぁ、全く」

「誰が判らないって言いました? セレスちゃん」デュレはどんとセレスの方に身体をぶつけた。

「キミでしょ、キミ。キミが一番、あたしをけなしてた。判ってるんよ?」

「ふふ。本気にしてたんですね? 言葉のあやですよ。一生懸命なのは判ってました」

本当に判ってるのかなと言いたげにセレスは訝しげな眼差しを出デュレに向ける。が、デュレはセレスの視線を受け止めてただニコニコするばかり。しまいにはセレスも感化されて意味不明に二人は笑いあっていた。その様子を傍目で眺めつつ、ジャンルークはシルトとお話。

「ま。セレスの勝ち……ではなかったが、かなり楽しませてもらったからね。約束通りに、アミュレット返すよ。……しかし、シルトはわしのことを二度とはげ爺と呼ばないこと」

ジャンルークは腰を落としてシルトと目線をあわせた。ペンダントトップをキュッと握ってシルトの前へ。約束しないとすぐには返さないぞと優しい態度で示した。

「うんっ! 約束するよっ」シルトはジャンルークの手を見て、そして、顔を見る。

約束が果たされるのかは甚だ怪しい限りだが、そこはジャンルーク、敢えて追求はしない。

「よろしい。では、手を出して……」

シルトはジャンルークからペンダントトップを受け取った。

「ありがとう。ジャンルークっ!」

「ちぇっ! 身体を張ったのはあたしだって言うのに、いいところみんな、シルトが持ってっちゃうんだもの。あ〜あ、これじゃあ、やる気も失せるってもんよ」

セレスは頭の後ろで手を組んで、嫉妬心丸出しで羨ましそうにシルトを眺めた。デュレはセレスのそばを離れて、シルトの前に歩いていった。そして、

「シルト、アミュレットをちょっと貸して」

「う、うん?」シルトはおっかなびっくりしながら、ペンダントトップをデュレに手渡した。

やっとの思いで取り返したアミュレットをまた無くしてしまうことが怖かったのだ。

「ありがとう。シルトがこれをもう二度となくさないようにしておかなくちゃね?」

デュレは勝負の間にこっそりと技術教室に紛れ込んで、ちゃっかりペンチと前の物より丈夫そうなオーリングを持ってきていた。その二つの道具を使って、デュレは元の鎖にペンダントトップを付けることなく、シルトのお気に入りの衣服のチャックの引手に取り付けた。

もぉ、二度となくさないでね……。

TO BE CONTINUED ?

↓

↓

↓

↓

↓

「ねぇ、あの、セレス? デュレ? 手伝って欲しいことがあるんだけど……」

シルトは少しばかり困ったかのように身体の前で手を合わせもじもじとしていた。

「? 何ですか? かしこまって。シルトらしくもない」

「……あ、あたしは何か良くないことを言うような気がする……。撤退しようかなぁ……」

「そ、そんな冷たいこと言わないでっ。だって、だって、チャックが壊れちゃって、その……」シルトはうつむき加減に手遊びをしながらごにょごにょ。言い出しにくくて仕方がないらしい。

セレスはその様子ですでに察しが付いたようだが、デュレはいまいち判らないようだ。

「口ごもってないではっきり言いなさいよ」セレスはシルトを促した。

「うん……。あの、アミュレット、どこかに落としちゃったみたい……」

「何ですって?」デュレの顔色が変わった。「……。もう絶対になくさないでって、あれほどきつく言ったのに。し、信じられない……」

デュレは貧血を起こしたのか、そのまま後ろにドタンとひっくり返った。

「うわっ! ちょっと、デュレ、何も倒れるほどのことでもないでしょうよ?」

「……ダメです。次の方法を考えないと。チャックの引き手にくっつけるの、名案だと思ってたのに。うぅ、また、頭を捻らなくちゃならないなんて」そして、デュレは跳ね起きた。「いいですかっ! セレス。あなたはシルトとアミュレットを探しに行く!」

「あの〜。貧血じゃなかったの?」

やる気なさげに左手をヒラヒラ。対してデュレはセレスをギロッと睨み付けた。

「つべこべ言わずにさっさと行け」

デュレは険しい眼差しを二人に向け、左手で勢いよく玄関を指さした。これが朝食の時間ではないというだけで、まるでこの間と同じシチュエーションだった。これは行かねば非常にまずい、取り返しのつかない事態になりそうだ。シルトのアミュレットを見つける見つけないの騒ぎではなくなってしまう。二人は鬼神のごときデュレに異論を挟まず、家を飛び出した。

「セレス。……ごめんね……」

「もぉ、いいってさ。もう、慣れた、こんなの日常茶飯よ。ささ、デュレの怒りが爆発しないうちに探して見つけよ? 何としても今日中に見つけるからね。でないと、きっと、殺される……」

「うん……、それっぽそうね……」

そして、今日もまた、シルトはテレネンセスの街を駆けるのだった。

文:篠原くれん 挿絵:晴嵐改